Malaise à la C.G.T.

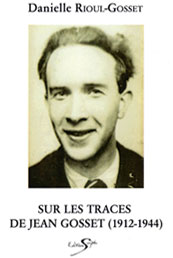

par Jean GOSSET, Le Voltigeur Français n° 5, 7 décembre 1938

On pouvait espérer que du Congrès de Nantes, l’unité syndicale sortirait provisoirement maintenue, et qu’on pourrait travailler à rendre cette unité plus authentique et plus efficace ; la minorité communiste se savait incapable d’entraîner derrière elle la masse ouvrière, et présentait une motion conciliante, sans virulence. Il fallait chercher ensuite à intégrer les communistes dans la CGT mieux qu’ils n’avaient été jusqu’ici, et à orienter l’énergie de la tendance «Syndicats» dans un sens plus constructif que l’« anti-stalinisme » intégral. Mais les débats du Congrès ont laissé l’impression de graves discordances, dues peut-être à l’agressivité de Dumoulin et de ses amis, accentuées par les manœuvres qui ont abouti à l’adjonction de cinq minoritaires à la C.A., après l’élection ; fait qui, s’il est exact, constitue un sérieux symptôme de faiblesse.

Mais les décrets-lois ont apporté à la CGT une seconde épreuve pour sa force intérieure. La motion « centriste » de la Fédération des Fonctionnaires, qu’il est absurde de présenter comme inspirée par les communistes, sous le prétexte que Delmas a refusé de s’y rallier, apparaissait comme une tentative un peu précaire de conciliation ; l’opposition aux décrets Reynaud permettait une action commune immédiate et tangible ; l’unité pouvait s’éprouver concrètement.

Mais les décrets-lois ont apporté à la CGT une seconde épreuve pour sa force intérieure. La motion « centriste » de la Fédération des Fonctionnaires, qu’il est absurde de présenter comme inspirée par les communistes, sous le prétexte que Delmas a refusé de s’y rallier, apparaissait comme une tentative un peu précaire de conciliation ; l’opposition aux décrets Reynaud permettait une action commune immédiate et tangible ; l’unité pouvait s’éprouver concrètement.

On ne peut douter que les décrets-lois aient justifié une résistance énergique de la part de la CGT : ils ne contiennent rien (au contraire) pour réprimer la fraude fiscale, font retomber sur la masse du pays la charge d’impôts indirects augmentés, appliquent aux moindres salaires une contribution de 2% qui touche à peine le luxe des uns et rogne la nourriture des autres. N’oublions pas que la classe ouvrière ressent aussi vivement que ces sacrifices les atteintes portées aux lois de juin 1936 (semaine de quarante heures, délégations ouvrières) dans un esprit de brimade mal dissimulé et d’ailleurs incompréhensible. Les nouvelles ressources feront « prepartir » l’économie, en renflouant des industries privilégiées et en comblant de commandes les grosses entreprises (le budget affecté aux petites entreprises pour les travaux civils a été amputé des 6/7). Daladier et Paul Reynaud s’appuient visiblement sur les puissances financières (voir la campagne du « Petit Parisien »), refusent de convoquer le Parlement. Leur politique et leur attitude ne pouvaient être acceptées passivement ; on ne pouvait pas même se contenter d’une réaction platonique, comme les protestations déjà émises en août et en octobre, sans une sorte de démission.

Cette grève, explicable et justifiée, a péché gravement par l’exécution.

Des mouvements partiels indisciplinés ont éclaté çà et là avant le 30 novembre ; depuis les incidents de chez Renault jusqu’à la réquisition des agents des services publics, la tension entre le gouvernement et la CGT s’est accrue, chacun gardant ses positions. Mais l’arme utilisée jadis par Briand a eu raison une fois de plus de la grève, qui a échoué presque complètement dans les services publics. Sans doute l’insuccès n’a pas été total comme l’a prétendu toute une partie de la presse ; on a compté les grévistes par centaines de milliers ; mais une réussite partielle était ici un échec. La soumission des fonctionnaires et des cheminots montrait que la solidarité syndicale n’était pas prête à jouer pleinement, comme en juin 1936 et plus encore ; sinon la crainte de la révocation aurait été d’autant moins efficace que le risque diminuait avec l’augmentation du nombre des grévistes. La discipline, elle aussi, a fait de nouveau défaut ; unions, fédérations et sections se sont souvent abstenues de prendre part au mouvement parce que leur pacifisme leur en faisait redouter l’utilisation politique et les conséquences internationales : si bien que, en beaucoup de cas, les communistes ont seuls fait preuve d’activité, et que, par un cercle vicieux trop fréquent, la grève a pu paraître d’autant plus soumise à leur inspiration ou à leur contrôle. L’anti-communisme, une fois de plus, a commis une erreur tactique, mais excusable par l’incertitude réelle où se trouvaient beaucoup de militants sur le véritable sens du mouvement : protestation contre les décrets, soit ; mais les décrets Laval, les décrets Bonnet n’étaient guère plus supportables ;

l’opposition aux négociateurs de Munich et de «l’accord» franco-allemand n’avait-elle pas déterminé l’action confédérale plutôt encore que la résistance aux mesures injustes ?

Il manquait à la CGT pour que le mouvement pût réussir, des conditions précises et fermes, adaptées au moment présent (et non pas un plan ressassé), à opposer à la politique gouvernementale (Jouhaux le sentait à Nantes, lorsqu’il demandait au Congrès autre chose que des réactions négatives) ; une cohésion intérieure capable d’éviter que l’opposition entre des attitudes politiques (métallurgistes et instituteurs en septembre) puisse créer un climat de scission. Le Congrès a cru pouvoir faire un nouveau 12 février ; mais ni les conditions externes (menaces précises d’un fascisme) ni surtout les conditions internes (unité d’action réalisée dans l’enthousiasme contre ce danger) n’étaient les mêmes.

Les dirigeants syndicaux ont freiné l’action décidée par le Congrès, en gardant juste le minimum de fermeté nécessaire pour éviter une trop grave défaite ; sans doute ont-ils senti que la classe ouvrière n’était pas en état de fournir l’effort qu’on lui demandait. Ici se pose la question même de la démocratie syndicale ; une question de tactique immédiate peut-elle être laissée à la décision d’un Congrès, surtout s’il s’agit d’un mouvement comme celui du 30 novembre, où un succès de masse est indispensable ? Peut-être les dirigeants, responsables ensuite de leurs initiatives, sont-ils mieux placés pour apprécier de telles opportunités.

Il manquait à la CGT pour que le mouvement pût réussir, des conditions précises et fermes, adaptées au moment présent (et non pas un plan ressassé), à opposer à la politique gouvernementale (Jouhaux le sentait à Nantes, lorsqu’il demandait au Congrès autre chose que des réactions négatives) ; une cohésion intérieure capable d’éviter que l’opposition entre des attitudes politiques (métallurgistes et instituteurs en septembre) puisse créer un climat de scission. Le Congrès a cru pouvoir faire un nouveau 12 février ; mais ni les conditions externes (menaces précises d’un fascisme) ni surtout les conditions internes (unité d’action réalisée dans l’enthousiasme contre ce danger) n’étaient les mêmes.

Les dirigeants syndicaux ont freiné l’action décidée par le Congrès, en gardant juste le minimum de fermeté nécessaire pour éviter une trop grave défaite ; sans doute ont-ils senti que la classe ouvrière n’était pas en état de fournir l’effort qu’on lui demandait. Ici se pose la question même de la démocratie syndicale ; une question de tactique immédiate peut-elle être laissée à la décision d’un Congrès, surtout s’il s’agit d’un mouvement comme celui du 30 novembre, où un succès de masse est indispensable ? Peut-être les dirigeants, responsables ensuite de leurs initiatives, sont-ils mieux placés pour apprécier de telles opportunités.

C’est aujourd’hui pour la C.G.T., répétons-le, une épreuve de force intérieure,

d’où dépend peut-être son avenir.

Le syndicalisme aura-t-il le sens de son rôle et de sa mission, voudra-t-il représenter la solidarité, autour de la classe ouvrière, de toutes les masses travailleuses, sans dépendre des partis ni des gouvernements ? Le Comité National Confédéral du 5 décembre n’a sans doute pas intérêt à prendre une position rageuse de non-collaboration, mais à définir de façon précise les conditions que la CGT veut mettre à collaborer.

Surtout il doit, dès maintenant, se préoccuper de refaire l’orientation syndicale, en voyant à la fois plus concret et plus haut que les conflits de tendances politiques. L’attitude du syndicalisme doit être constructive, et l’être de manière permanente.

C’est à ce prix que la date du 20 novembre ne marquera pas la décadence du syndicalisme en France, comme celle du 12 février en signifie l’ascension.

C’est à ce prix que la date du 20 novembre ne marquera pas la décadence du syndicalisme en France, comme celle du 12 février en signifie l’ascension.

Jean Gosset, Le Voltigeur Français n° 5, 7 décembre 1938

Comments are closed.