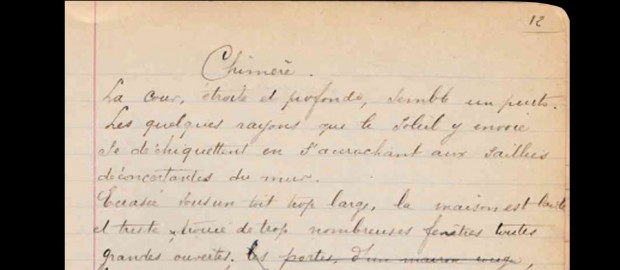

Chimère

Conte, 1908

La cour, étroite et profonde, semble un puits. Les quelques rayons que le soleil y envoie se déchiquettent en s’accrochant aux saillies déconcertantes du mur.

Écrasée sous un toit trop large, la maison est laide et triste, trouée de trop nombreuses fenêtres toutes grandes ouvertes. [les portes, d’un marron rouge, baillent aussi ; d’autres s’entr’ouvrent, sournoises. Et je pense, malgré moi, à une vieille louchon, dont la face sinistre grimaçait un sourire, et que j’ai vue un soir d’été guetter les passants.]*

Par endroits, la muraille salie, déteinte, hideusement crayonnée, farde sa laideur d’une couche de plâtre ; le maquillage s’effrite et laisse apercevoir l’horrible carcasse, plus jaune, plus sale. Les pavés inégaux, moirés par le ruissellement des eaux grasses, laissent dans un coin un peu d’espace libre entre eux. Une plante ~ deux feuilles sur une tige décolorée ~ s’y ennuie.

Devant une porte basse, sur la marche glissante, une petite fille est assise et lit. [La fillette a grandi trop vite.]* Elle paraît avoir dix ans. Elle est mince, frêle, et laide de cette laideur que donne l’habitude de la faim, du froid, de la peur surtout. Peur des coups, peur des jurons, terreur de voir encore le père rentrer ivre, peur de jeûner ce soir, peur du lendemain toujours plus triste que la veille : on ne sait pas ce que cette crainte jamais apaisée fait de visages disgracieux, de traits heurtés, d’yeux hagards.

Ses yeux, à elle, sont des trous d’ombre, où parfois passe une lueur rousse. Auprès d’elle un garçon un peu plus jeune, peut-être, aux épaules pointues, à la poitrine étroite ; le front est oblique, le regard fixe. Il tourne, inattentif, un caillou rond dans ses doigts. L’enfant qui lisait, tout à coup, se souvient.

Elle retire doucement le caillou des mains de l’idiot ; puis : « Viens-tu, Pierrot, nous allons jouer ? » Et elle s’ingénie, patiemment, elle recommence l’effort infructueux de la veille. Elle s’acharne, essaie tous les jeux. Et l’idiot, sans l’entendre, la repousse. Soudain, il se baisse, ramasse à terre un fouet fait d’une ficelle et d’un bâton, et, joyeux, semble-t-il, une lueur éclairant sa face de mystère, il excite un coursier imaginaire : « Hue ! Hue ! »

Sa soeur a un geste de lassitude, le premier. Elle sait que pendant des heures, elle va entendre ce cri, voir ce geste. Et sans pouvoir l’exprimer elle ressent, dans son angoisse, la laideur de ce qui l’entoure, et ce qu’a de sinistre sa vie passée à garder ce fou. Pourtant, elle le sait, il y a des enfants de son âge qui rient et chantent ; et dans les cours où ceux-là jouent, il y a même du soleil, et du lierre au mur, et des géraniums rouges aux rebords des croisées. Elle le sait ; elle en a vu. Elle ferme les yeux. Quand elle les rouvre, son regard s’arrête sur le petit livre tombé près d’elle. Elle le saisit, le tient ouvert un instant, sans lire le conte qu’elle sait par cœur.

Brusquement, elle le pose, d’un geste prompt, décidé : ses yeux agrandis se baignent de clarté. Elle se penche vers son frère qui toujours fouaille le cheval rétif :

« Dis, puisque tu as un cheval, veux-tu, tu serais le Prince Charmant, et tu m’emmènerais faire un beau voyage. »

Il n’a pas compris. A-t-il entendu ? Peu importe. Il fallait bien, n’est-ce pas , qu’elle avertît son partenaire, même passif, même inerte, du rôle qu’il allait jouer. Et la voilà qui se lance dans la plus folle improvisation. Elle parle en phrases rapides, courtes et pressées ; et c’est un merveilleux voyage qu’elle fait dans le carrosse du Prince. Puis elle revêt des robes couleur de lune et se coiffe de perles et de diamants. Les chevaux ardents la mènent à son palais de marbre, puis repartent, rapides, ailés, vers des pays nouveaux, où toujours, toujours, il y a de la clarté, des chants et du rire. Pendant une heure, le rêve magique se poursuit ; haletante, elle le prolonge sans cesse ; elle le fait toujours plus beau, plus lumineux, plus resplendissant. L’idiot, de temps à autre, se repose immobile, puis, de nouveau, fouette l’espace de son geste de pantin cassé…

Qu’importe, elle ne le voit pas ; il a été l’infime réalité, nécessaire point de départ de la fiction splendide ; mais l’essor une fois pris, qu’a besoin la fiction de l’appui d’une réalité ? Non loin, une horloge tinte ; l’étrange enfant, secouée d’un frisson, s’arrête ; puis elle prend son frère par la main, et rentre dans la maison. Il faut préparer la soupe pour le retour du père. Ah ! misère ! Comme l’unique chambre est noire, et triste, et inhospitalière. Lasse un peu plus, maintenant, de sa vie de cloporte, elle se met au travail. Le soir tombe. La cour étroite et profonde, et qui semble un puits, se vide par en haut de sa pauvre lumière ; les nuages en troupeau bien loin dans le ciel, sont roses encore ; la brise étale la traîne de leur robe ; la soie délicate se teinte de lilas. Le soir tombe. Seule une lueur fauve reste accrochée au cuivre de la fontaine. Sur la marche glissante, les deux enfants sont revenus. Et, pour oublier l’angoisse de l’heure, l’angoisse de l’attente, la fillette aux yeux de nuit reprend son rêve ; sans voir l’idiot dont le geste dément soufflette sa chimère, elle répète, inlassable, l’ardent appel que toute femme jette une fois au moins dans sa vie :

« Veux-tu, tu seras le Prince Charmant, et nous ferons ensemble un beau voyage qui ne finira jamais. »

22 juin 1908

M.B.

Comments are closed.